醸造家のワイナリー通信

遅ればせながら、今年もよろしくお願いします!

今年のお正月は雪が少し降った程度で、穏やかな新年を迎えています。

この3年間は、新型コロナウイルスの感染拡大によって、ワイナリー業界、飲食業界は大きな影響を受けました。しかし、そのような状況の中で、オンラインを利用したイベントの開催や、動画やSNSを活用した情報発信、新しい販路の開拓や業務の見直しなど、困難な状況だからこそ、新たに取り組めたことも多かったと思います。

今年は新型コロナウイルスとの「共生」が本格的になり、経済活動は徐々に“コロナ前”に戻っていくものと思われますが、この間に学んだことを活かして、より進化したヴィラデストにしていきたいと考えています。

そして、今年はヴィラデストワイナリーが20周年を迎えます。少し年季を感じるようになった建物の改修を冬の間に進め、ショップやカフェは4月1日からリニューアルオープンの予定です。

20周年を記念したワインもいろいろ準備していますので、ご期待いただければ幸いです!

ヴィラデストワイナリーが20年前に開業した時には、東御市にワイナリーはヴィラデストのみ。ワイン用ブドウ畑も合計で1ヘクタールに満たないほどだったと思います (玉村が1992年に植えたのが最初です)。それが、今では東御市内にワイナリーが13場、ワイン用ブドウ畑は60ヘクタール以上になりました。

長野県全体で20以下だったワイナリー数も、昨年には70を超えましたし、日本全体では200以下だったワイナリー数は400を超えるまでになりました。

私たちも、現在では畑を約12 ヘクタールまで拡大し、また、“兄弟ワイナリー” のアルカンヴィーニュを設立して、2015年からは「千曲川ワインアカデミー」を開催するなど、千曲川ワインバレーや日本ワインの活性化に多少ながらも貢献することができたのではと感じています。

この20年間、特に直近の10年間で日本ワインの品質や認知度は大きく進化し、イメージもよい方向に変わってきたと思います。

また、この20年間で日本の物価はほとんど上がらず、円安も進行しましたので、海外のワインとの価格差は縮小しています。日本ワインの品質向上とあわせて、日本ワインの競争力は高まっていると言えるのではないでしょうか。また、海外から重たい瓶に入ったワインを輸入するより、日本で日本のワインを楽しむ方が、CO2排出量削減など、SDGsの観点からも良いように思います。

さらに、GI(Geographical Indication:地理的表示)制度も日本ワインの大半をカバーするようになり、今後、国内だけでなく海外に向けても、日本ワインをアピールしていくチャンスだと思っています。

このように盛り上がってきた日本ワインですが、この盛り上がりを更に高め、持続的に発展していくためには、個々のワイナリーが努力をすることはもちろんですが、業界がまとまって各方面へ日本ワインをアピールしたり、機械や施設の共同利用で効率を高めたり、日本の気候風土にあった品種を海外から新たに導入したりするなど、各地域、そして、全国レベルでまとまって協力することの重要性がますます高まってきそうです。

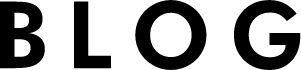

直近では、2月12日(日)に長野県ワイン協会主催の「GI長野ワインフェス2023」がJR長野駅ビル直結のホテルメトロポリタン長野で開催されます。

また、2月25日(土)には、東御ワインクラブ主催の「東御ワインフェスタ」が、しなの鉄道 田中駅近くのラ・ヴェリテを会場に開催されます。

そのほか、ワイン業界では少し時間のある冬場に、行政や有志主催の勉強会も活発に開催されています。

このような日頃の地道な積み重ねで、一歩一歩前に進んでいくことが大事なのだなと、新年を迎えて、あらためて感じています。

2022年も残すところあと僅かになりました

12月前半は比較的暖かい日が続きましたが、中旬からぐっと寒くなってきました。

本格的に寒くなる前に、ブドウの樹の防寒のための藁巻きはなんとか完了し、ブドウ畑への堆肥の散布もあと少しで完了します。

シードルの仕込みも終了し、なんとか無事に年末年始を迎えられそうです。

|

|

| ▲ 御堂地区の畑 | ▲ 八重原地区の畑 |

|

|

今月は、長野市、軽井沢、白馬村、東御市(湯楽里館ワイン&ビアミュージアム)でのイベントなどもあり、バタバタしているうちに、あっという間に今年もあと10日足らずになりました。

今年は、一年を通して不安定な天候が続きましたが、10月の後半からは秋晴れが続き、難しい年ながらも全体的に健全なブドウを収穫することができました。

この年の気候やスタッフの努力を反映した、2022年ヴィンテージのワインをご期待ください。

ワールドカップを見ていると、世界の多くの地域ではコロナはもう過去のことになりつつあるように感じました。来年は日本でも本格的に日常生活を取り戻すことでしょう。この3年間の“試練”の中で学んだこと、進歩したことも多いですから、これを糧にして前進していきたいものです。

2003年にワインの製造を開始し、その翌年の春からカフェやショップの営業を開始したヴィラデストワイナリーも、来年には20周年を迎えます。この冬の間にカフェやショップの改装を行い、来春には一新した装いでみなさまをお迎えしたいと考えています。

2022年もヴィラデストをご愛顧いただき、ありがとうございました。

よいクリスマス、そして新年をお迎えください!!

収穫・仕込みが完了し、畑は冬支度。そしてイベントです!

11月2日に最後まで残っていたカベルネを収穫し、2022年ヴィンテージの仕込みも完了しました。

今年は収穫直前の9月後半に台風の影響で雨やどんよりとした曇り空が続き、なかなかブドウの熟度が上がらなかったのですが、10月10日ぐらいから天候が回復し、それ以降に収穫したシャルドネやメルローなどは期待できそうです。

ソーヴィニョンブランは糖度が少し低めだったのですが、若干早めの収穫のほうがアロマティック品種は香り高いワインになると言われます。また、ピノ・ノワールは、一部の畑で早めに収穫をして、初めてロゼワインとして仕込みをし、その後に熟するのを待って収穫したブドウはしっかりとした赤ワインにしました。

気まぐれな天候ではありましたが、状況に応じて臨機応変に対応できたのではないかと思っています。2022年ヴィンテージのワインは来春以降の発売になりますが、今からご期待ください!

|

|

現在、ブドウ畑では本格的な冬が到来する前に、ブドウの樹を厳しい寒さから守るための藁巻き、また、牛糞とブドウの搾りかすを発酵させた堆肥の施肥を行なっています。長野県の寒い冬を乗り切るための、根気が必要ですが、とても大事な作業です。

|

|

今年も、春ごろにいったん復活しかけたイベントも、夏以降は中止や延期が続きましたが、先日11月19日には東京でイベントが開催されました。

日本ワインの生産現場を取材して製作されたドキュメンタリー映画「Vin Japonais (ヴァン・ジャポネ)」の公開を記念した、「ヴァン・ジャポネ・フェス 2022」。全国から36社のワイナリーが集まりブース出展をし、盛り上がりました。やはり、リアルでないと伝わらない、造り手と飲み手の交流があると実感しました。今後はオンラインの利点も残しながら、いろんな形のイベントが開催されるのではないでしょうか。

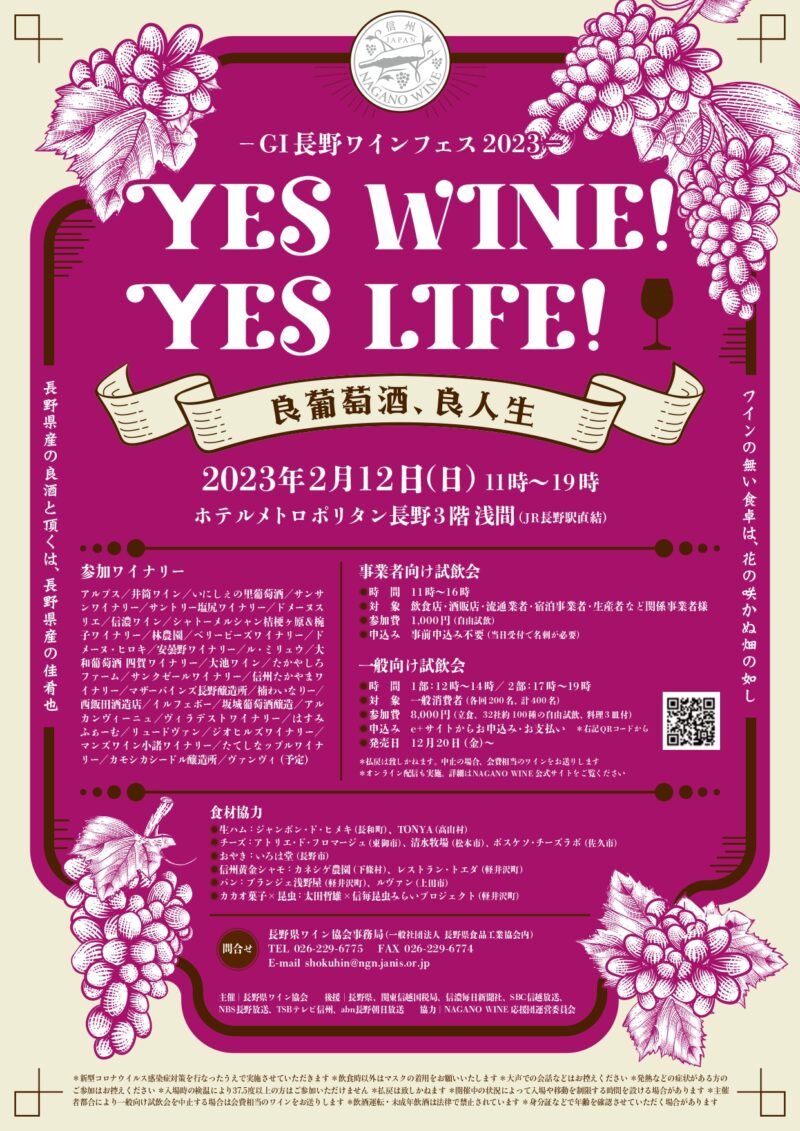

さらに、11月4日から、映画「シグナチャー~日本を世界の名醸地に~(柿崎ゆうじ監督)」の公開が始まっています。

私のワインの師匠でもある、麻井宇介(浅井昭吾)先生の想いを受け継ぎ、「日本を世界の銘醸地に」するために奮闘する醸造家・安蔵光弘さん(メルシャン)の半生を描いた映画なのですが、私、小西も脇役ながら麻井先生の想いを受け継ぐものとして登場いたします(もちろん、小西役の役者さんが)。

本作はニース国際映画祭にて最優秀作品賞を受賞し、安蔵さんの妻・安蔵正子さん役を演じた竹島由夏さんは、パリ国際映画祭にて最優秀女優賞を受賞されました。

12月3日には、長野ロキシー(長野市)にて安蔵夫妻、柿崎監督と一緒に小西も舞台あいさつに登壇いたします。全国各地で公開中の「シグナチャー」、ぜひご覧になってみてください!

https://www.signature-wine.jp/

|

|

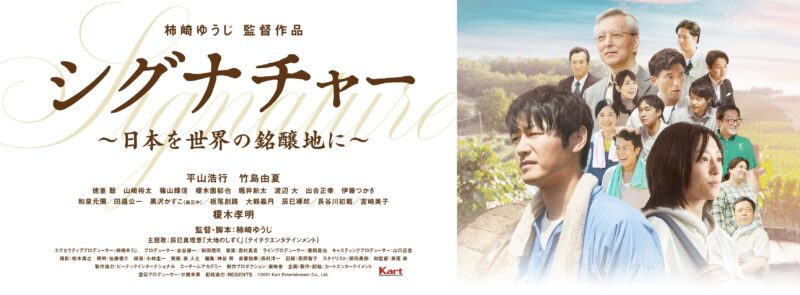

12月7日(水)には、軽井沢のホテルインディゴ軽井沢様にて、ヴィラデストメーカーズディナーを開催していただきますし、12月17日(土)には「ヴィラデスト メーカーズディナー in 湯楽里館ワイン&ビアミュージアム」を開催いたします。

この冬は改装工事のため、少し早めの12月5日(月)からヴィラデストカフェがお休みになりますが、軽井沢やワイン&ビアミュージアムへもおでかけください!

★ショップは、年内12月22日(木)まで、通常どおり営業予定です。

来年、2月、3月には、各地でイベントが計画されています。

詳細は後日お知らせしますが、各地の皆さんとお会いできることを楽しみにしています!

<イベント情報>

◆ヴィラデスト メーカーズディナー(ホテルインディゴ軽井沢)

◆ヴィラデスト メーカーズディナー in 湯楽里館ワイン&ビアミュージアム

収穫、仕込みも終盤戦です!

本日でワイナリー周りのシャルドネの収穫、仕込みが完了しました。あとは、ワイナリー周りのメルローを残すのみとなり、9月中旬から始まった収穫、仕込み作業もようやく終わりが見えてきました。

今年は収穫前の9月中旬から後半にかけて台風の影響などで雨が多く、気温の低い状態が続いたので、結果的に収穫は例年より1週間ほど遅めのスタートになりました。シーズンを通じて気候が安定せず、決して簡単な年ではありませんでしたが、スタッフの懸命な努力により、全体的には健全で、豊作、よい品質のブドウを収穫することができました。特に10月中頃からは天候が安定してきたので、シャルドネ、メルローは期待が持てます。

ワイナリーの内部では、所狭しとタンクや樽が並んでいて、発酵中のもろみのよい香りが漂っています。残りのメルローの収穫、仕込み、そして赤ワインの発酵後のプレス(圧搾)など、まだまだ気を抜くわけにはいきませんが、終わりが見えてきたので、少し気持ちに余裕ができてきました。

この2年間は新型コロナウイルスの関係で、収穫ボランティアの方をあまり受け入れてきませんでしたが、今年はすでに50名以上のボランティアの方に収穫をお手伝いいただき、また、地元の方々にアルバイトでお手伝いいただくなど、多くの方に助けていただきました。この場を借りて、スタッフ一同、心から感謝申しあげます。

2022年ヴィンテージのワインは来春以降の発売になりますが、今年のヴィラデストの気候やスタッフの努力を反映したワインを、楽しみにお待ちください!

収穫が始まりました!

いよいよ2022年の収穫が始まりました。まずは、東御市・御堂地区(約3ヘクタール)のシャルドネ。昨年ほんの少し初収穫できましたが、今年は少し増えて300kgほど。来年から一気に収穫量が増えそうです。

9月10日ぐらいまでは雨続きで、なかなか糖度があがってこなかったのですが、この1週間は晴れて気温の高い日が多かったので、一気にブドウの熟度があがってきました。これから、しばらくは毎日のように収穫、仕込みの日が1か月ほど続きます。

今年は久しぶりに寒い冬になりました。春から初夏にかけても気温は低めで、萌芽や開花は例年より少し遅めになりました。6月6日に梅雨入りしましたが、6月後半には早くも梅雨があけて、突然の猛暑になりました (でも、その後も夕立が多く、結局、梅雨明けは7月下旬と訂正されましたが)。

ヴィラデストでは、開花の時期に気温が高めで雨が少なかったので、着果は良好でした。7月下旬まで夕立が多くて、べと病の発生しやすい状況が続きましたが、概して気温が高かったこともあり、生育の遅れを取り戻し、結果的には平年並みの収穫時期になりました。

一部の畑ではべと病の影響を受けましたが、今のところ、全体としてみるとブドウは健全です。これから台風シーズンで心配もありますが、なんとかよい天気が続き、よいブドウが収穫でき、よいワインができることを願うばかりです。

収穫、仕込みはこの1年間の畑の集大成です。スタッフ一同、気合を入れて頑張ります!

ヴェレゾンが始まりました!

ピノ・ノワールのヴェレゾン(果実の色づき)が一部始まりました。

ヴェレゾンの前には房周りの葉を取り、房への日当たりや風通しを改善する除葉(じょよう)をおこないました。ただ、あまり強い日光が房にあたると日焼けを起こすこともありますし、房周りの葉は光合成にも重要な役割を果たしていますので、ヴィラデストでは、白ワイン用品種やピノ・ノワールは、垣根の片側だけ徐葉して日差しの強い西側や南側は葉を残し、メルローやカベルネは両側とも取る、という方法をとっています。いずれにせよ、“完全にすっきり”にするのではなく、“中庸に”除葉をすることを心掛けています。

今年は、梅雨は短かったのですが、梅雨が終わってから、連日のように激しい夕立になり、地域全体としては“べと病”の発生が多いようです。ヴィラデストでも被害は出ていますが、一部の畑に抑えられていますので、収穫までのあと一月半ほど好天が続き、健全に熟してよい収穫が迎えられることを期待したいです。

また、獣の食害にも対策が必要ですから、これから電気柵を設置したり、ネットを張ったりといった作業も予定しています。

近年では、異常気象、猛暑、ゲリラ豪雨、大型台風、などという言葉をよく聞くようになりました。地球温暖化がこのような気候変動を引き起こしていると言われますが、ワインづくりにおいては、地球温暖化により雨が増えて病気が増えたり、また、従来その地に適していた品種が、その地に合わなくなってきたりと、地球温暖化の負の影響を大きく受けます。

ブドウ栽培やワイン醸造においては、畑では光合成により、CO2(二酸化炭素)を糖分に固定しますが、発酵の過程や人間がワインを飲酒して代謝する際、また、剪定枝を焼却したりなどしている間に畑で吸収されたCO2は、ほぼ大気中に放出されると思われます。ほかにも、ブドウ栽培に使用する農機具の燃料、醸造機械を動かすための電力、ワインボトルなど容器の製造・運搬にかかわるエネルギー、ワインを熟成させる部屋の空調、完成したワインの輸送に関わるエネルギーなど、最終的には畑で固定する以上のCO2を排出することになります。

今、自動車産業では急速に電気化が進みつつありますが、いずれは農機具も電気化されるようになるでしょうし、畑などにスペースはたくさんありますから、太陽光等の自然エネルギーを使うなどして、ワインづくりでもカーボンニュートラルを目指したいものです。

同時に、将来を見据えて、地球温暖化に対応できる品種を探して、少しずつですが、試験的な栽培を今から始めています。現在、日本に導入されているワインブドウ品種は、世界的に見ればごく一部であり、可能性のある品種は世界中にたくさんありますので、JVA(日本ワインブドウ栽培協会)の仲間とも協力して、有望な品種を探索していきたいと思います。

まだまだ暑い日が続きますが、ヴィラデストではお盆を過ぎると秋の気配が漂ってきます。

収穫までの間に、畑仕事以外にも昨年仕込んだ赤ワインの澱引きやビン詰めなどを行いますが、いよいよ収穫、仕込みにむけて、ワイナリーは準備モードに入ってきました!

暑さに負けず、頑張っています! ~“自然派ワイン”について考える~

6月27日に史上最短で梅雨明けの発表があり、いきなり猛暑の夏がやってきました。

スタッフもこの唐突な暑さに順応するのが大変な状況ではありますが、熱中症に注意をしながら、ブドウ栽培にとって最もいそがしい時期を頑張って乗り切りたいと思っています。

今年は開花時期に雨が少なく、気温が下がることもなかったので、結実の状況も良好で、ブドウは今のところ順調に生育しています。ただ、このところ毎日のように夕立があるので、病気の発生が心配されるところです。

今回は、ヴィラデストのワインの中では少し異色のワインである「タザワメルロー」のお話をしたいと思います。「タザワメルロー」は、いわゆる、“自然派”とか“ナチュラル”と言われるジャンルのワインです。

2004年に大橋健一さん(現在、日本在住で唯一のマスター・オブ・ワイン)が『自然派ワイン』を執筆されました。その当時は、世界中をみても“自然派ワイン”のジャンルに入るワインは少なく、そのようなワインがあることもあまり知られていませんでした。

私自身、仮にチャレンジしたとしても、雨の多い日本で合成農薬を使用せずに、病気に弱いワインブドウを栽培することは難しいだろうと思っていました。

そのような中、若手の栽培醸造家が毎年1回集まって自主的に開催している勉強会(その会は今も続いています)があり、当時私も参加していたのですが、そこで“自然派ワイン”が話題になったことがありました。また、フランスのいわゆる“自然派ワイン”で、すばらしい品質のワインをテイスティングしたり、現地生産者に実際にお会いして話を聞いたりする機会があり、私もそのようなワインにとても興味を持つようになりました。

そして、ヴィラデストの約0.6ヘクタールのメルロー畑にて、有機栽培に準ずる(有機認証は取得していませんが)栽培を始め、その畑から収穫されたブドウは、自然の酵母で発酵を行いました。それが「タザワメルロー」です。

「タザワメルロー」は2007年が初ヴィンテージでしたが、畑では最初の2年間ほどは、べと病を中心とした病気に苦しめられました。また、殺虫剤も使用できないため、ミノムシが大発生して発芽前の芽を食べられるなどの被害もありました。自然酵母による発酵も、最初はこわごわでしたが、勉強会の仲間と情報交換をしたりしながら、徐々に栽培面でも醸造面でも安定したワインを生産できるようになってきました。

できたワインは、柔らかくて繊細であり、少しオフフレーバーを感じますが、良い意味でこれまでのヴィラデストのワインにはない複雑さを感じるワインになりました。このワインの魅力を感じ、ヴィラデストのファンになってくださったお客様もたくさんいらっしゃいます。

ちなみにメルローを選んだのは、ヴィラデストで栽培している品種の中では、最も栽培がうまくいく可能性が高いと思ったことと、畑の位置が森から離れていて、害虫の被害がもともと少ない畑であったからです。

|

| ▲「タザワメルロー」の畑は火山性の黒ボク土だが、礫が多くて水はけはとてもよい |

それ以来、ヴィラデストでは、この「タザワメルロー」を継続してつくっていますが、「少しオフフレーバーを感じるが、良い意味でこれまでにない複雑さを感じる」自然酵母による発酵の利点を活かすべく、他のワイン、「ヴィニュロンズリザーブ メルロー」や「ピノ・ノワール」でも部分的に自然酵母を導入しています。

ただ、ヴィラデストのワインは、ヴィラデストの美しい風景を映し出すような、クリーンでエレガントなワインであることが重要だと考えていますので、あくまでも培養酵母を主体としつつ、自然酵母はアクセントだと考えています。

また、ワインはテロワールを反映することが価値であると考えますが、自然酵母での発酵は、オフフレーバーが発生しがちであり、それがテロワールを覆い隠してしまうこともありますので、そういうことのないように注意をしています。

一方、「タザワメルロー」をつくる際に、亜硫酸の使用量を減らしたのですが、その経験によって、他のワインも全体的に以前と比べて亜硫酸の使用量を減らすことになりました。「タザワメルロー」をつくることで、ヴィラデストのワイン全体のレベルアップにもつながっているように感じています。

最近は、“自然派ワイン”という言葉はあまり使われなくなってきて、“ヴァンナチュール”や“ナチュラルワイン”などと言われることが多いですが、いずれにせよ、そのようなワインの中には、すばらしく柔らかく優しく、そしてクリーンで複雑さも感じるすばらしいワインもあれば、オフフレーバーが明らかに前面に出てしまっているものもあります。

また、特に日本では、“自然派ワイン”や“ナチュラルワイン”などという言葉について、その明確な定義があるわけではなく、品質も玉石混淆といったイメージです。今後は、ある程度、製法や表示方法などの基準を定めていく必要があるように思います。

さらに、“ナチュラル”というと、何となく環境にやさしいと思われがちですが、必ずしもそうとは限りません。場合によっては、ボルドー液などの散布回数が増えることで農機の燃料を余計に消費することにつながることもあります。

環境に配慮するのであれば、畑やワイナリーで自然エネルギーを有効に活用することや、そもそもその地に適した病気に強い品種を導入することなど、いかにして環境への負荷を少なくし、ワイナリーで働く人はもちろん、周辺の住民にとっても、「サステナブル(=持続可能)」であるかを考えることが、より重要になってくるのだろうと思います。

今回は、なんだか理屈っぽい通信になってしまいましたが、とにもかくにも、飲んで心からおいしいと思ってもらえるワインをつくることが何よりも重要だと思いつつ、今日も畑で草を刈ってきました!

新梢が勢いよく伸びています!

関東甲信越地方は、6月6日に梅雨入りしたとみられると発表されました。例年よりは1日早かったようです。梅雨入り後も、晴れの日も多いのですが、気温が低めであることもあり、ブドウの開花は少し遅れ気味です。しかし、一部では開花が始まってきました。これからしばらくの間は、新梢や雑草の伸びが最も著しくなり、畑仕事が最もいそがしい時期になってきます。

昨年はシカによる、ブドウの芽の食害などありましたが、今年は今のところ大きな問題はなく、ブドウは順調に生育しています。とはいっても、開花から収穫までの約100日間の天候で、今年のヴィンテージの良し悪しが決まりますので、これからよい天候が続くことを祈るばかりです。

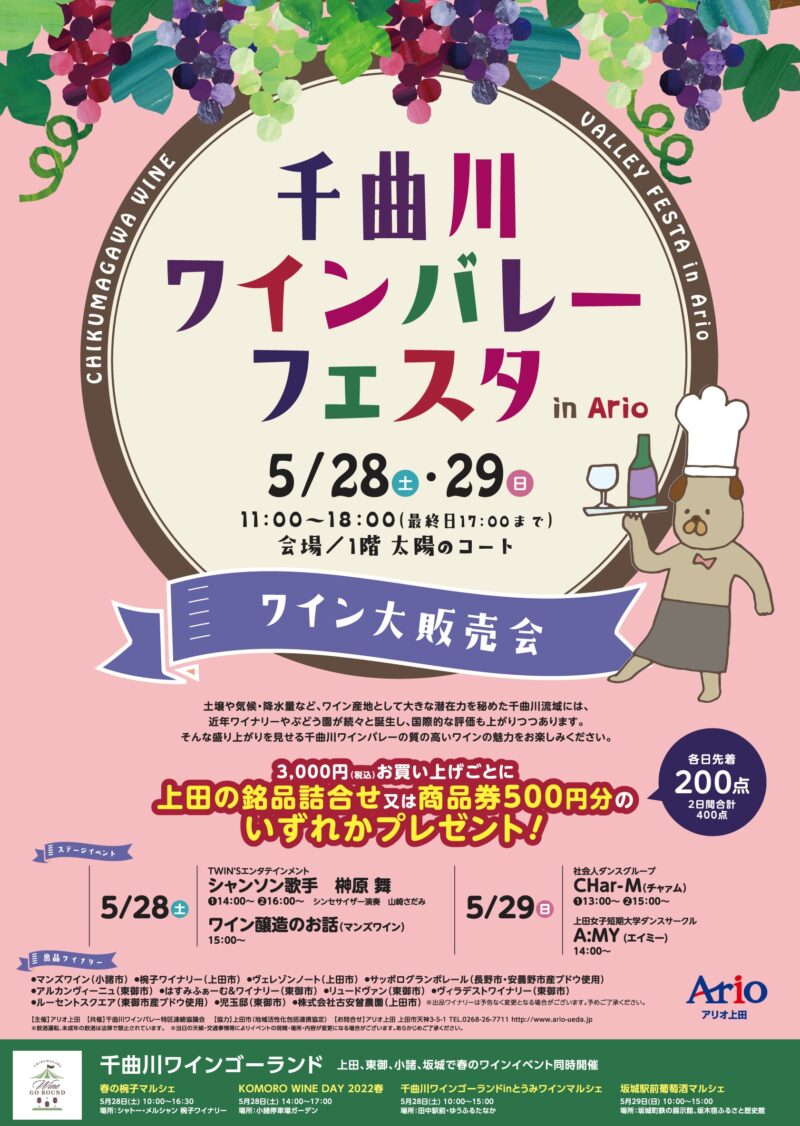

前回の通信でお知らせしましたが、5月28日には「千曲川ワインゴーランド」の一環として、「とうみワインマルシェ」が開催されました。グラスではなくプラコップを使用するなど、まだこれまで通りとはいきませんが、久しぶりに多くの方とお話しをしながら、ワインや交流を楽しむことができました。

「千曲川ワインゴーランド」は、このコロナの状況において、小規模なイベントをこの地域の中で、同時多発的に開催して、遊園地のワインゴーランドのように周遊していただこうという試みです。今回は5月28日、29日の2日間に、東御市、小諸市、上田市(アリオ上田、シャトー・メルシャン椀子ワイナリー)、坂城町でイベントが開催されました。

各会場は、しなの鉄道の駅の近くにあるか、駅から離れた椀子ワイナリーへは路線バスで行けるなど、車の運転を気にすることもありませんでした。

初めての試みでしたが、複数の会場をまわって楽しむ人も多く、来年以降、さらにパワーアップして楽しいイベントになりそうです。

また、先日相次いで結果が発表された2つのコンペティション、International Wine Challenge(インターナショナル・ワイン・チャレンジ[IWC])と、Decanter World Wine Awards(デキャンター・ワールド・ワイン・アワード[DWWA])において「ヴィニュロンズリザーブ シャルドネ 2020」が “Silver” を受賞しました。さらに、DWWAでは「ヴィニュロンズ リザーブ メルロー 2019」が “Bronze” を受賞しました。

いずれもロンドンで開催された世界最大規模のコンペティションですから、そこで高い評価を得ることができたことは非常に栄誉なことと、スタッフ一同喜んでいますし、夏に向けて畑仕事がどんどんいそがしくなる中で、とても励まされています。今後も引き続き、更に上を目指して、レベルアップを続けていきたいと思います。

「ヴィニュロンズリザーブ シャルドネ 2020」「ヴィニュロンズリザーブ メルロー 2019」をぜひ、お試しください!

◇ヴィニュロンズリザーブ シャルドネ 2020

https://villadest.shop-pro.jp/?pid=139379201

◆ヴィニュロンズリザーブ メルロー 2019

https://villadest.shop-pro.jp/?pid=139950359

芽が出ました!

ブドウ畑では、ゴールデンウィークの初め頃に萌芽がはじまり、今は展葉が徐々に進んでいます。

昨年は、この頃にシカに若芽を食べられてしまうという被害がありました。食べられた後でも、芽は再び出てくるのですが、その樹は実をつけないか、つけても非常に少ないので、被害のあった畑では収穫量が大幅に減ってしまいました。

このあたりでは、シカをはじめとした野生動物の被害が年々増えているようですので、今年は知り合いにワナを仕掛けてもらったり、シカ用の電気柵を設置したりして対策をしています。

今年は久しぶりに寒い冬で、雪も結構降りました。地元の農業改良普及センターの方によると、リンゴではすでに凍害による影響がみられるということでした。ブドウはこれからその影響が分かってきますので、そちらのほうも注意して見ていきたいと思います。

そろそろ遅霜の心配はない季節になってきたものの、これからの季節は豪雨が降るたびに雹の心配があるなど、自然の中で仕事をしていると何かと心配することがたくさんあります。できる対策はしっかりとして、今年もよい収穫ができるようにスタッフ一同、努力をしていく所存です。

|

|

依然としてコロナ禍ではありますが、ワイン関連のイベントも徐々に開催されるようになってきました。

直近では、5月28日(土)・29日(日) に、「千曲川ワインゴーランド」の開催が予定されています。

今回の「千曲川ワインゴーランド」では、大規模なイベントの開催が難しい状況の中、千曲川ワインバレー東地区に集積するワイナリーが、小諸市・東御市・上田市・坂城町で、さまざまなイベントを同時に、分散して開催します。

遊園地のメリーゴーランドで遊ぶように、ワインとブドウ畑と作り手を訪ねながらワインバレーを回遊して楽しんでいただくイベント。すべての会場に電車やバスで行くことができますので、車の運転を気にすることもありません。

ヴィラデストワイナリーは、東御市(しなの鉄道・田中駅前)と上田市(アリオ上田)のイベントに出展予定です。

みなさまにお会いできることを楽しみにしています!!

◆「千曲川ワインゴーランド」Facebookページ

https://www.facebook.com/naganowinegr/posts/117448794284573

結果母枝の誘引作業を行なっています

ブドウ畑では、剪定作業で残した「結果母枝(けっかぼし)」の誘引作業を行なっています。

剪定作業が終わった状態の枝(下の写真の左側)を、ワイヤーに沿って誘引してテープで固定します(同右側)。この「結果母枝」にある芽から新梢がでて、それがどんどん上に向けて成長する過程で花が咲き、そして実がなります。

この時期になると、よく「ブドウの涙」という言葉を耳にしますが、ヴィラデストの畑でもブドウの樹が水を吸い上げ、枝の切り口からポタポタと樹液が滴り落ちています。このような状態になると、冬は固かった枝が柔らかくなり、誘引が可能になります。ただ、油断すると途中でポキッと折れてしまいますので、慎重に作業を進めることが必要な仕事です。

これが終わったら、昨年枯れてしまった樹の場所に、新しい苗木を補植したりなどなど、ゴールデンウイーク頃に萌芽するまでにするべき仕事はたくさんありますが、4月下旬からは新たなスタッフも加わりますし、パワーアップして頑張ります!

4月7日には、日本ワイナリー協会主催で、『ハイブリッド・オンラインセミナー Making Pinot Noir in 2 places : Bourgogne & Hokkaido - 2拠点(ブルゴーニュ&北海道)でピノ・ノワールを造る』と題したピノ・ノワールのセミナーが開催されました。

フランス・ブルゴーニュの「ドメーヌ・ド・モンティーユ」と、日本の3会場(北海道、長野、山梨)をオンラインでつなぎ、まずはフランスから、エティエンヌ・ド・モンティーユさんのお話を聞きました。

その後のテイスティングセッションでは、モンティーユさんのほか、北海道からチトセワイナリー 三澤計史さん、山崎ワイナリー 山崎亮一さん、そして、長野からヴィラデストワイナリー 小西が参加。それぞれのワインを説明しながらテイスティングして、意見交換をしました。

オンライン視聴に加えて、会場でのリアル参加も可能なハイブリット方式で開催され、長野はヴィラデストの“兄弟ワイナリー”であるアルカンヴィーニュが会場となりました。

実は、最初にセミナーのタイトルを聞いたときに「どうして長野が入っていないの?」と思ったのですが、これはモンティーユさんが、北海道の函館でも畑を拓き、委託醸造ながら北海道のピノ・ノワールを用いてモンティーユブランドのワインをリリースされているから(仏・ブルゴーニュと北海道でワインをつくっているから)ということでした。

ちなみに、モンティーユさんはカリフォルニアでもピノ・ノワールをつくっているそうです・・。

モンティーユさんの北海道のピノ・ノワール、そして、ブルゴーニュはヴォルネイのピノ・ノワールを飲み比べましたが、どちらもその土地の個性を映した非常に魅力的なもので、どちらが優れているということはないように感じました。北海道のワインは非常に繊細で優しく、柔らかい味わい。モンティーユさんもその出来栄えにとても満足していたのが印象的で、日本では日本らしい唯一無二のワインをつくればいいのだ、と改めて認識することができ、とても貴重な経験になりました。

ピノ・ノワールは果皮が薄いので、収穫前に雨が降ると果粒が割れてしまい、暑い年は色づきが悪く、酸が下がりやすいなど栽培は容易ではありませんし、その土地の土壌や気候の影響を非常に敏感に反映する難しい品種です。しかし、ヴィラデストは雨が少なく冷涼であるという点で、ピノ・ノワールにとって日本で有数の恵まれた場所であることは間違いないと考えています。約1ヘクタールのピノ・ノワールの畑をしっかり管理して、更に魅力あるピノ・ノワールを造っていきたいという思いを新たにしました。

セミナーを企画された日本ワイナリー協会顧問の石井もと子さん、準備などお手伝いいただいた皆様、ありがとうございました!!